Toulouse : Portraits d'une ville espagnole

Située à moins de 200 kilomètres de la frontière, Toulouse est la grande ville française la plus proche de l’Espagne. Cette proximité géographique a eu et garde une influence sur la configuration de la ville rose. Les héritages politique, linguistique et culturel de l’Espagne à Toulouse sont au cœur de ce webdocumentaire. Une réalité vaste et complexe mise en lumière par un triptyque de portraits. À vous de piocher parmi ces trois mises en situation pour découvrir les différents visages de Toulouse l’Espagnole.

Découverte

Un jeune couple arrive de l'autre bout de la France et remarque les ficelles entre Toulouse et la culture ibérique. Avec ce premier portrait, penchez vous sur le rayonnement espagnol à Toulouse. Au programme : culture, gastronomie et urbanisme.

Héritage

À travers les yeux d’une grand-mère de 80 ans, plongez dans l’histoire de milliers de familles d’exilés espagnols et leur empreinte sur le paysage politique de Toulouse.

Communauté

Un étudiant espagnol s’installe à Toulouse où il retrouve une communauté déjà établie. Découvrez tout l’enjeu de leur intégration ainsi que leur perception de la ville.

L'Occitanie, région la plus espagnole de France

L’empreinte espagnole est très visible en Occitanie. Noms de famille espagnols, villages à consonance hispanique, cultures similaires, tous ces éléments nous rappellent notre voisin du sud au quotidien. Mais alors comment expliquer cette présence ?

Vidal est le nom le plus porté en Occitanie. Le top 10 comprend aussi Garcia et Martinez. Cet héritage patronymique révèle l’histoire entremêlée des deux pays. Elle commence il y a plus d’un siècle avec plusieurs vagues migratoires.

Première Guerre mondiale, première vague de migration liée au travail. Les paysans français partis au combat sont remplacés par ceux du pays frontalier à la recherche d’un emploi. À partir de 1936, un demi-million d'exilés républicains arrivent en France pour fuir la dictature franquiste. Un mouvement qui atteint son paroxysme en février 1939 : c’est la Retirada. Un tiers d’entre eux s’installent près de Toulouse. C’est la plus grosse vague d’immigration espagnole en France. Elle laisse des traces dans la région pour les décennies à venir. Plus tard, entre les années 1950 et 1970, des motifs économiques font, à nouveau, de la France une destination privilégiée. Toujours sous la dictature, l’Espagne a faim et le travail est peu rentable. Beaucoup font alors le pari de commencer une nouvelle vie en France où les salaires sont plus élevés. D’autres Espagnols continuent encore d’affluer vers la capitale occitane, attirés notamment par les opportunités qu’offre le secteur aérospatial.

Ces périodes d’immigration font aujourd’hui de l’Occitanie la région comptant le plus d’Espagnols en France. Ils sont 67 437 à y vivre en 2023. En proportion, l’Occitanie se classe aussi première. La région compte 1,13 % d’espagnols parmi sa population totale. C’est au moins deux fois plus que toute autre région de la métropole. Et si l’on compare avec la population étrangère de chaque région, 12,32 % sont d’origine espagnole. Un taux encore bien supérieur aux douze autres régions de France. En termes de démographie et d’histoire, l’Espagne et l’Occitanie entretiennent donc un lien fort.

Aperçu du paysage espagnol à Toulouse

Photo : Alba Paz, @carladacal.com

Photo : Alba Paz, @carladacal.com

Cinespaña, fenêtre du cinéma espagnol à Toulouse

i

À Toulouse, le festival Cinespaña est LA référence en matière de cinéma espagnol. Chaque année, en octobre, il se réinstalle dans la cour de la Cinémathèque. Avec près de 40 000 spectateurs en 2022, il est l’un des plus importants de France. Un succès qui s’explique par l’importante présence espagnole à Toulouse. Alba Paz, co-directrice du festival, revient sur son origine.

« Cinespaña n’a pas directement été créé en tant que tel. En 1992, un groupe de cinéphiles a décidé d’organiser un festival de cinéma à Toulouse. Cette semaine de cinéma s’appelait les Écrans de l’Histoire. Chaque année, elle était dédiée à un pays ou à un moment de l’histoire. L’Espagne était le thème de la deuxième édition. Les organisateurs ont alors vu le potentiel d’attractivité de la région avec les spectateurs toulousains. Ils ont donc décidé de consacrer le festival entièrement au cinéma espagnol. C’est comme ça que Cinespaña est né. Ensuite, beaucoup d’autres personnalités de la culture espagnole ou en lien avec l’Espagne à Toulouse se sont unies au projet. C’est le cas de l’Institut Cervantes par exemple. Ils ont obtenu le soutien de la mairie de Toulouse et des ministères espagnols, permettant au festival de se constituer rapidement.

Donc établir un festival de cinéma espagnol à Toulouse était un choix assez évident finalement ?

Le plus important est la conception du festival et les intérêts de chacun : la qualité de la programmation, les invités, les activités organisées en parallèle. Mais à Toulouse nous avons un avantage : une population hispanophone et avide de découvrir la culture espagnole. Cela nous permet de faire tout ce que nous faisons. Au fil des années, nous sommes devenus un festival de référence pour les professionnels du cinéma espagnol. Il y a un véritable intérêt pour les producteurs espagnols de passer à Toulouse car c’est une fenêtre pour arriver sur les écrans français. C’est important car la France est un marché clé dans la distribution du cinéma en Europe.

Quel est l’objectif de Cinespaña ?

Dès le début, Cinespaña est né de la volonté de diffuser le cinéma espagnol à Toulouse et dans le sud de la France. Il y a beaucoup de relations avec l’Espagne pour des raisons culturelles, historiques… L’objectif était de faire rayonner le cinéma indépendant et de qualité, et non seulement le cinéma déjà projeté dans les salles françaises comme celui d’Almodovar ou d’autres cinéastes espagnols connus. Le but était de donner une place à ces nouveaux talents qui réalisent des œuvres de qualité impressionnante.

Selon vous, à qui s’adresse le festival ?

Je distingue deux types de spectateurs. Nous avons d’abord des spectateurs aux origines espagnoles. Il y a quelques années, ils représentaient même la majorité du public du festival. Ils peuvent être attirés par des films ayant eu du succès en Espagne ou dont ils ont entendu parler dans les médias espagnols. Parfois, ils ont seulement envie de voir des paysages espagnols et d’entendre des langues de chez eux comme le castillan, le catalan ou le basque. Ce public connaît très bien la culture et les cinéastes espagnols comme Carlos Saura ou Vicente Allende et souhaitent en parler. C’est une manière pour eux de rester connectés au pays qu’ils ont quitté. Beaucoup d’Espagnols travaillant à Toulouse viennent ainsi au festival pour des raisons d’attachement au pays ou à sa langue. Ensuite, un autre public conséquent est constitué des grands amateurs de cinéma. Toulouse est une ville très cinéphile. On a la chance d’avoir la deuxième cinémathèque de France avec une excellente programmation. Le réseau de salles d’art et d’essai est très actif, ce qui engendre une masse de spectateurs appréciant beaucoup le cinéma indépendant.

Le festival contient une section rétrospective, « Miradas ». Est-elle seulement centrée sur l’Espagne et son histoire ou accorde-t-elle une place aux liens entre ce pays et Toulouse ?

Nous avons créé cette section il y a environ dix ans. Elle est généralement composée d’une dizaine de films, des documentaires pour la plupart. Ils peuvent traiter de moments clés de l’histoire de l’Espagne, de personnalités ou de la culture espagnole, de sujets autour de la Guerre Civile et de la mémoire historique. Ce dernier thème est très important à Toulouse. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons dédié cette section à la mémoire. Parfois ces films sont réalisés par des Français ou des Espagnols exilés en France. Regarder depuis la France est le pont parfait pour parler de ces sujets. Comme il existe de forts liens entre l’Espagne et Toulouse, beaucoup de documentaires sur l’Espagne y sont produits. Miradas c’est aussi une fenêtre pour les productions occitanes. Chaque année, au moins un des documentaires est produit à Toulouse et parle de l’Espagne. Ils peuvent même être des coproductions. C’est le cas de Josep, un film d’animation sur l’exil républicain produit en France avec l’Espagne. Cette année, nous avons présenté They shot the piano player produit ici. Il existe des liens évidents actuels mais aussi passés donc il y a forcément des œuvres qui évoquent cela.

À propos de ce lien, auriez-vous une anecdote à partager ?

Certains de nos invités n’ont jamais visité Toulouse et ils sont souvent surpris de sa beauté mais surtout de l’empreinte de l’exil républicain sur la ville. Ils ont pu en avoir déjà entendu parler mais ils sont toujours étonnés de l'existence de visites guidées sur les lieux de l’exil républicain ou d’apprendre que la cinémathèque était le siège du parti socialiste. Beaucoup de lieux de mémoire sont mis en valeur à Toulouse en comparaison avec l’Espagne où nous luttons encore pour la mémoire, même si les derniers gouvernements socialistes ont avancé sur la question. Les professionnels du cinéma sont intéressés par l’histoire et la culture donc ils sont un très bon public. Il y a une importante production documentaire qui parle des moments clés de l’Espagne, notamment la dictature et la répression. Beaucoup d’invités décident de revenir pour se renseigner, se documenter au musée de la Résistance. Le festival les aide en donnant des contacts par exemple. C’est quelque chose que je ne fais peut-être pas par militantisme, mais parce que c’est très important pour moi d’aider les cinéastes et écrivains à parler de ce passé gris de l’histoire espagnole, qui s’est notamment déroulée à Toulouse. »

Photo : Spectacle Un Viaje a la luna, @carladacal.com

Photo : Spectacle Un Viaje a la luna, @carladacal.com

Photo : Itziar Manero, @carladacal.com

Photo : Itziar Manero, @carladacal.com

Photo : @carladacal.com

Photo : @carladacal.com

Photo : @carladacal.com

Photo : @carladacal.com

Photo : @carladacal.com

Photo : @carladacal.com

Photo : Anna Castillo, @carladacal.com

Photo : Anna Castillo, @carladacal.com

Photo : Claudia Arribas, @carladacal.com

Photo : Claudia Arribas, @carladacal.com

Photo : Violette d'Or, @carladacal.com

Photo : Violette d'Or, @carladacal.com

Photo : Spectacle Un Viaje a la luna, @carladacal.com

Photo : Spectacle Un Viaje a la luna, @carladacal.com

Le saviez vous ?

C’est un Espagnol qui dessine les plans de Toulouse et embellit la ville rose de son crayon. Depuis 2010, c’est Joan Busquets qui est chargé du projet urbain du centre-ville.

Né en 1946 à El Prat de Llobregat, Joan Busquets dirige l’agence d’urbanisme de Barcelone de 1983 à 1989. Il fait partie du comité de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de la ville en 1992. La même année, l’urbaniste devient dirigeant de l’agence « BAU-B Arquitectura i Urbanisme ». Sa renommée devient alors internationale et il est chargé de la transformation des villes de Tolède, La Haye, Lisbonne ou encore Singapour.

En 2010, l’ancien maire de Toulouse, Pierre Cohen, le désigne pour l’harmonisation architecturale du centre-ville. « Il a été choisi parce qu’il avait un bon projet, pas parce qu’il était espagnol » tempère Annette Laigneau, adjointe à la mairie en charge de l’urbanisme et vice-présidente de la Métropole. Mais elle reconnaît que Toulouse est une ville du sud avec une « influence espagnole importante », et que cela a pu jouer au moment de la prise de décision.

Joan Busquets pose alors ses bagages et ses croquis sur les bords de la Garonne. Il s’installe avec l’envie de faire de ce fleuve le point névralgique de la ville. Les grands travaux sont lancés : les escaliers de la place Saint Pierre en 2016, le pont Viguerie l’année suivante, la piétonnisation de la place Saint-Sernin et beaucoup d’autres lieux emblématiques sont retouchés. Parmi ceux-ci : les allées Jean-Jaurès. Un projet qui lui tenait à cœur et dans lequel son passé de catalan s’est retrouvé. Il s’est inspiré de la ville où il a acquis sa notoriété pour mettre en œuvre des « Ramblas-Jardin plus belles que celles de Barcelone », selon lui. De cette ambition est né un axe entièrement dédié aux mobilité douces, végétalisé et large de 17 mètres pour aérer cette artère très passante.

Dans le sillage de son histoire, Toulouse s’est donc appuyée sur un artiste espagnol pour façonner et harmoniser son centre-ville, à l’accent toujours plus ibérique.

i

Photo: Tapas en Sevilla, Centerbici

Photo: Tapas en Sevilla, Centerbici

Panorama de la gastronomie espagnole à Toulouse

La gastronomie espagnole occupe une place importante dans la ville rose : près d’une vingtaine de bars à tapas s'établissent dans l’extra-centre toulousain. Pour vous aider à faire votre choix, utilisez notre carte interactive et découvrez les conseils du Mangeur Masqué, l’instagrameur qui déniche tous les bons plans culinaires de Toulouse.

L’offre de restauration toulousaine est très variée et accueille différentes cultures. « Elle est super dynamique, il y a énormément d'ouvertures tout au long de l'année. Surtout, elle s’est beaucoup renouvelée depuis cinq ans, en essayant de suivre les tendances du moment, au détriment d’une cuisine plus traditionnelle », analyse le Mangeur Masqué. Cette évolution permet donc de laisser une plus grande place aux cuisines du monde, parmi lesquelles la cuisine ibérique, devenue incontournable dans la ville rose.

Pour expliquer ce succès, l’instagrameur food explique : « Toulouse est une ville assez concentrée, il y a beaucoup de monde et ces gens aiment sortir après le boulot. Il y a aussi une forte présence étudiante. Toutes ces personnes ont envie de sortir, de faire la fête et d’échanger. Ces catégories de population sont donc attirées par les bars à ambiance avec des petits plats à partager. C’est là que les tapas espagnols entrent en jeu. Ils expriment cette envie de partage et représentent une offre très séduisante. Je pense aussi que ce format de nourriture demande peut-être un peu moins d’organisation et de fait-maison qu’un bistrot traditionnel, ce qui est avantageux pour les restaurateurs. »

Pour les meilleures adresses espagnoles de Toulouse, le Mangeur Masqué conseille A Taula et Boca, qui font « de très très bonnes tapas à des prix vraiment corrects. Là-bas, il faut absolument commander leurs croquetas. Elles sont délicieuses, mais je râle gentiment sur le fait qu'elles soient toujours servies en nombre impair. Du coup, on ne peut pas les partager, il en reste toujours une à la fin ! Il n'y a qu'à Toulouse qu’on voit ce format, il faut faire changer ça ! »

Héritage toulousain des exilés espagnols

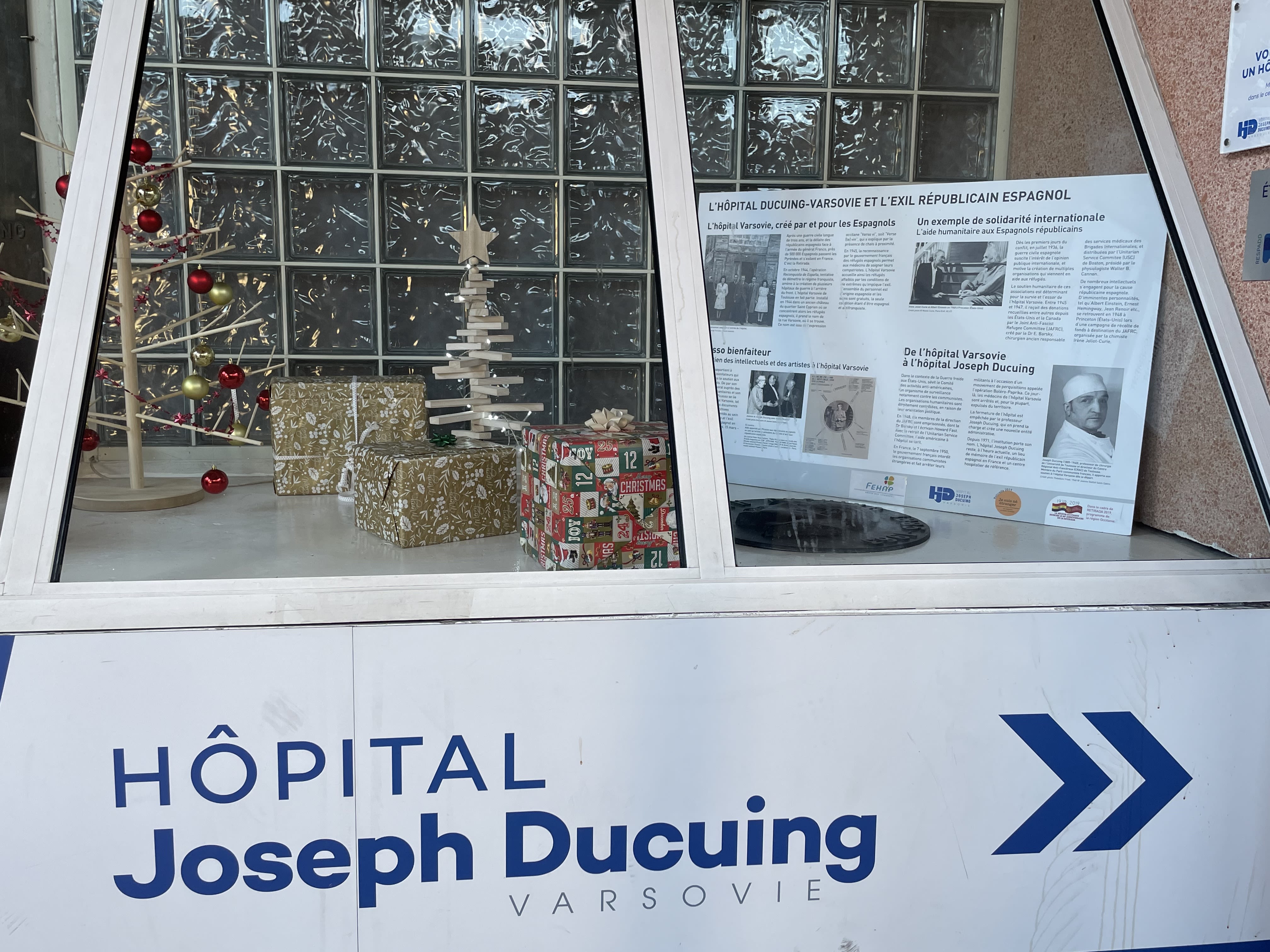

L’Hôpital Joseph Ducuing, héritier des exilés républicains espagnols

L’hôpital Joseph Ducuing, situé au cœur du quartier de Saint-Cyprien, a été fondé en 1944 par les exilés espagnols. Près de 80 ans plus tard, l’héritage républicain de cette période continue de marquer l’établissement et ses pratiques.

L’Hôpital Joseph Ducuing est le seul établissement de santé de la région toulousaine à ne pas pratiquer le dépassement d’honoraires. Les soins y sont gratuits et sans reste à charge pour les personnes bénéficiant de la Sécurité sociale et d’une mutuelle. « Il nous arrive aussi de soigner des étrangers sans papiers ni couverture sociale » précise Michel Roumy, ancien président de l’AMS – association des Amis de la Médecine Sociale. Selon lui, la solidarité est « le principal héritage des républicains espagnols ».

L’histoire de l’hôpital Joseph Ducuing est intrinsèquement liée à celle de l’Espagne. Il a été fondé par des républicains espagnols à la libération de Toulouse, en août 1944. Après la victoire en France, leur nouvel objectif était de renverser le régime de Franco. Malgré leur échec, des guérilleros ont pu être soignés à l’hôpital. Au même moment, les Espagnols se sont vus reconnaître le statut d’exilés par la Convention de Genève. Les médecins pouvaient alors traiter les patients espagnols bénévolement. Pour financer ces soins, l’hôpital pouvait compter sur le comité antifasciste américain d’où provenait l’essentiel de ses ressources.

Ce fonctionnement a duré jusqu’en 1950 quand tous les médecins espagnols ont été arrêtés lors de l’opération Boléro – Paprika, rafle policière visant à expulser les résistants étrangers de France. « Les malades étaient toujours dans les lits mais il n’y avait plus personne pour les soigner » raconte Michel Roumy. « C’est à ce moment que le Dr Joseph Ducuing a repris la main avec des médecins pour prendre soin des équipes. C’est de cette manière que l’Hôpital Joseph Ducuing français est né. »

Une empreinte républicaine qui perdure au sein de l’hôpital

Cet héritage fait de l’établissement un hôpital associatif sans but lucratif. Ce statut implique une certaine pratique de la médecine selon Michel Roumy. Il confie : « beaucoup de nos activités sont particulièrement destinées aux populations en difficulté. Elles concernent les services de soins, la médecine, la chirurgie ou encore la maternité. » D’après lui, ne pas rechercher le profit permet également à l’hôpital d’innover. Le service de soins palliatifs créé dans les années 1990 est ainsi longtemps resté le seul service de soins palliatifs de la région Midi-Pyrénées.

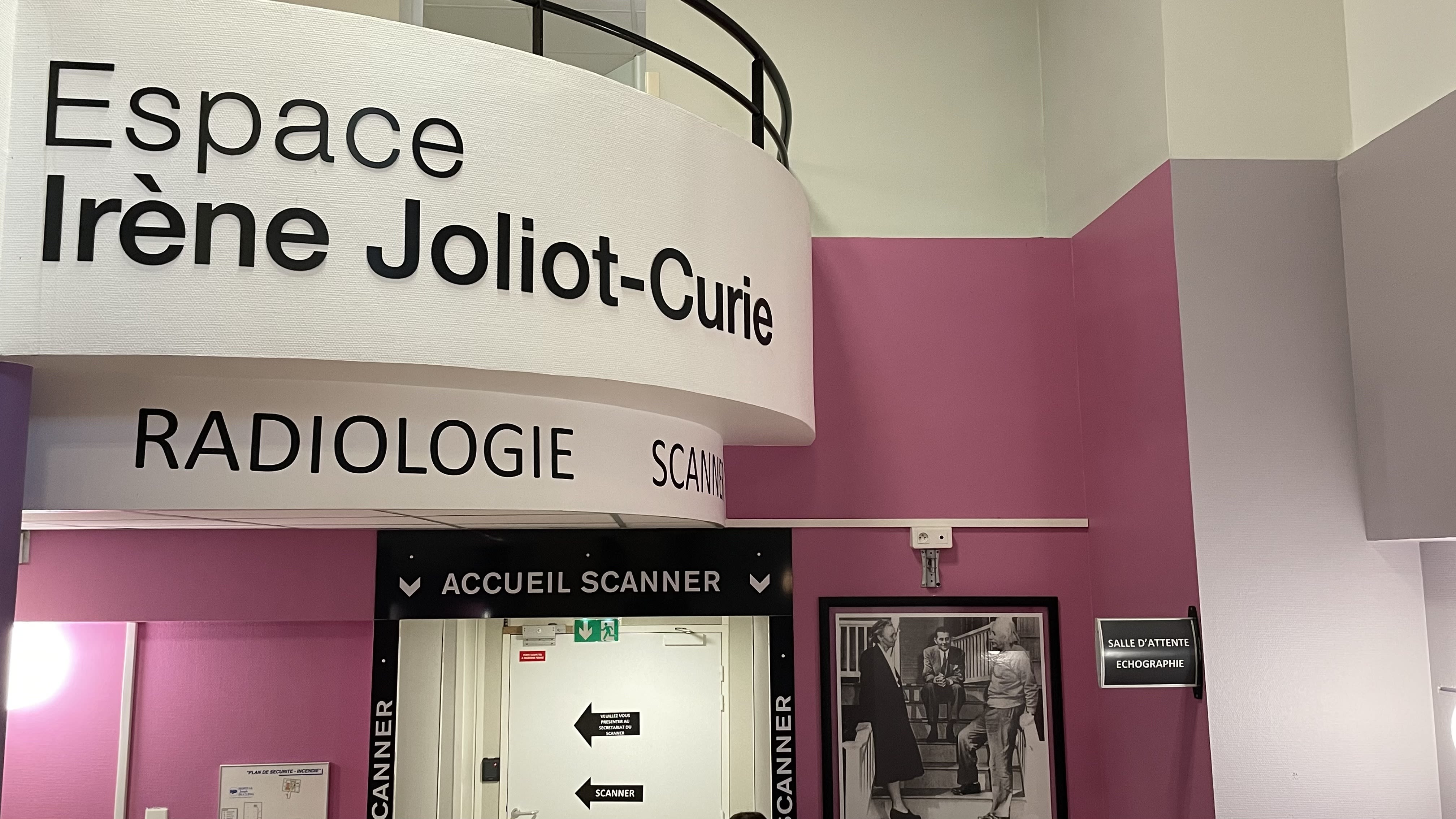

En déambulant dans les couloirs, il est aussi relativement facile de percevoir l’histoire de l’hôpital. Dès l’entrée, l’établissement rappelle son origine républicaine espagnole avec un panneau explicatif et une plaque commémorative. Deux autres espaces sont particulièrement marqués par cette empreinte. L’espace radiologie tire ainsi son nom d’Irène Joliot-Curie, chimiste et femme politique française. Invitée par le comité antifasciste en 1948, elle tient une conférence, à l’hôpital, afin de récolter de l’argent pour les républicains espagnols. Une photo d’elle en compagnie d’Albert Einstein décore également la salle d’attente.

L’autre salle emblématique est la salle de conférence. Intitulée « Salle des Guérilleros - FFI », elle a été inaugurée dans les années 1990 en partenariat avec les associations d’anciens guérilleros espagnols. Au-dessus de la porte, une plaque rend hommage aux résistants espagnols membres des Forces Françaises de l’Intérieur (FFI). Les murs de la salle sont parsemés de documents historiques comme des photographies ou la liste des invités au gala de l’hôpital.

Le lien entre l’hôpital et son origine républicaine maintenu par la culture

Si l’activité essentielle de l’hôpital reste le soin, plusieurs projets et évènements y sont organisés. Ils rappellent ainsi ponctuellement l’origine républicaine de l’établissement. En juin 2023, l’hôpital a accueilli l’exposition « Boléro-Paprika » de Marc Ménager et Tomas Jimenez. Par des affiches, photos et coupures de presse, elle relate l’histoire de l’exil républicain espagnol et le rôle central joué par l’Hôpital Joseph Ducuing.

Plus généralement, de multiples anniversaires y sont célébrés. Michel Roumy raconte « Nous nous sommes par exemple associés avec le Musée des Abattoirs pour le 80e anniversaire de la Retirada. L’hôpital Joseph Ducuing a pu exposer des œuvres d’artistes espagnols, tels que Picasso, prêtées par le Musée des Abattoirs. De notre côté, nous leur avons prêté le livre d’Or avec des signatures de personnes importantes à l’époque. » Il conclut : « On conserve un fort attachement aux origines républicaines espagnoles de l’hôpital », point de vue partagé parmi le personnel de l’hôpital. L’année prochaine, les 80 ans de l’établissement seront « une autre occasion de se remémorer son histoire » selon l’assistante de direction, Florence Brunet.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Photo : Entrée de l'Hôpital Joseph Durcuing, Charlotte Amrouni

Photo : Entrée de l'Hôpital Joseph Durcuing, Charlotte Amrouni

i

i

Photo : Espace radiologie, Charlotte Amrouni

Photo : Espace radiologie, Charlotte Amrouni

o

o

Photo : Salle des Guérilleros - FFI, Charlotte Amrouni

Photo : Salle des Guérilleros - FFI, Charlotte Amrouni

Le camp du Récébédou, un lieu d’histoire espagnole trop peu connu

A Portet-sur-Garonne (Toulouse), le musée de la mémoire prend place dans le dernier baraquement du camp d’internement du Récébédou. Inauguré le 6 février 2003 par Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix, il s’inscrit dans une démarche de transmission de l’histoire de ce camp aux multiples vies.

Photo: Mémorial de la Retirada, Maëlle Hurvois

Photo: Mémorial de la Retirada, Maëlle Hurvois

Photo: Première salle d'exposition, Maëlle Hurvois

Photo: Première salle d'exposition, Maëlle Hurvois

Photo: Salle d'exposition permanente, Comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne

Photo: Salle d'exposition permanente, Comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne

Au milieu d’un quartier résidentiel calme de Portet-sur-Garonne, une longue bâtisse beige un peu vétuste contraste avec les petites maisons modernes des alentours. En cette après-midi grisâtre, il n’y a pas un chat dans les rues et une ambiance morose plane sur l’ancien emplacement du camp du Récébédou. Le musée de la mémoire prend place dans ce dernier bâtiment d’époque, le numéro 19. Devant sa porte en bois, un mémorial de la Retirada se dresse, inauguré en 2019 pour les 80 ans de cet exil forcé. Il rend hommage aux 500 000 républicains espagnols qui ont traversé les Pyrénées pour fuir la barbarie franquiste entre janvier et février 1939 et qui sont passés par le camp du Récébédou.

À l’intérieur du musée, Christophe Lefevre, son conservateur, accueille les visiteurs derrière son petit bureau. Personnage chaleureux et passionné, il n’hésite pas à guider les curieux dans leur exploration et à leur partager son savoir et petites anecdotes sur le camp. La visite se fait en trois temps, dans trois salles différentes. La première contient de nombreux objets d’époque : photos, poêle à bois, chaussures et valises dans un dortoir, et même un fer à boucler rudimentaire. « Cette reconstitution permet de mieux appréhender la vie dans le camp » avance Christophe. La pièce du milieu, la plus grande, accueille les expositions temporaires. Celle du moment est sur la légion d’honneur. « Un bon moyen de développer sa culture générale » ajoute-t-il.

Enfin, au bout du musée, une dernière salle est entièrement dédiée à l’histoire du camp, depuis la cité ouvrière jusqu’à la Villa Don Quichotte. En son centre, une immense maquette permet de réaliser la taille de ce dernier ainsi que son organisation. Le camp était constitué de 84 bâtiments, dont une chapelle et une synagogue, et pouvait recevoir jusqu’à 1 500 personnes. Plusieurs baraquements sont marqués par une petite étiquette jaune. « Ceux-là ont été construits après la fin de la guerre mais les bénévoles qui ont construit cette maquette tenaient quand même à les représenter » explique le conservateur. « Parfois, des gens viennent avec leurs petits-enfants pour leur montrer dans quel bâtiment ils ont habité. C’est cette transmission qui est aussi belle à voir. »

Les Républicains espagnols dans la tourmente de la guerre

Autour de la maquette, sur des panneaux explicatifs, photos et documents d’archives content chronologiquement l’histoire unique de ce camp qui ne devait pas en être un. D’abord construit en tant que cantonnement ouvrier pour loger les 3 000 travailleurs de la Poudrerie nationale de Toulouse, l’endroit est réquisitionné dès 1939 pour devenir un centre d’accueil. En effet, le gouvernement français ne veut pas laisser les exilés de la guerre civile espagnole errer sur le territoire. Il décide de réquisitionner plusieurs lieux de France pour en faire des camps d’internement, dont celui du Récébédou. Là, sont donc hébergés ces réfugiés espagnols, mais aussi des juifs étrangers et des populations civiles du Nord de la France après la débâcle de la Première guerre mondiale.

Par un décret-loi du 12 avril 1939, les pouvoirs publics français décident d’utiliser ces populations espagnoles comme main-d’œuvre et elles sont donc affectées à la défense nationale à travers les CTE : Compagnies de Travailleurs Étrangers. Certaines servent à renforcer les lignes de défense du Nord et de l’Est de la France aux côtés des militaires français tandis que d’autres sont mises à disposition de l’agriculture et de l’industrie de guerre. Mais avec l’avancée des troupes allemandes au printemps 1940, nombre de ces travailleurs espagnols sont faits prisonniers et ils sont les premiers déportés vers les camps de concentration allemands. D’autres, peut-être plus chanceux, sont restés au camp du Récébédou et travaillent dans les champs ou usines des alentours.

Après le rude hiver de 1940 et les nombreux morts des camps d’internement, l’opinion internationale commence à se poser des questions sur les conditions de vie dans ces camps. Alors, fin janvier 1941, dans le cadre de la spécialisation des camps et pour améliorer son image, le gouvernement de Vichy transforme le Récébédou en camp-hôpital. La population évolue et se compose désormais plutôt de personnes âgées, grabataires, de malades ou de mutilés de la guerre d’Espagne. Mais bien que ce soient des bâtiments d’un certain confort, les conditions de vie restent difficiles dans le camp, notamment un manque cruel de nourriture. Christophe explique : « Sur la commune, se trouvent 257 tombes de juifs allemands qui sont morts de faim ou de maladie dans le camp. Des espagnols sont aussi morts ici mais on n’a pas encore retrouvé leurs tombes. Les recherches se poursuivent. »

Photo: Drapeau républicain, Maëlle Hurvois

Photo: Drapeau républicain, Maëlle Hurvois

o

*

Photo: Archives de Zurich - NL Elsbeth Kasser

Photo: Archives de Zurich - NL Elsbeth Kasser

Photo: Paul SENN, Mairie de Portet-sur-Garonne

Photo: Paul SENN, Mairie de Portet-sur-Garonne

Photo: Lettre de l'Archevêque, Maëlle Hurvois

Photo: Lettre de l'Archevêque, Maëlle Hurvois

Une histoire entremêlée

Difficile d’évoquer l’histoire du camp sans mentionner les déportations juives qui y ont eu lieu. Le Récébédou va être concerné par trois convois au début du mois d’août 1942. Derrière l’imposante maquette, la liste de tous ces déportés, majoritairement des juifs allemands adultes, s’étend sur l’entièreté du mur et permet de mettre un nom, voire quelques visages, sur ces destins tragiques.

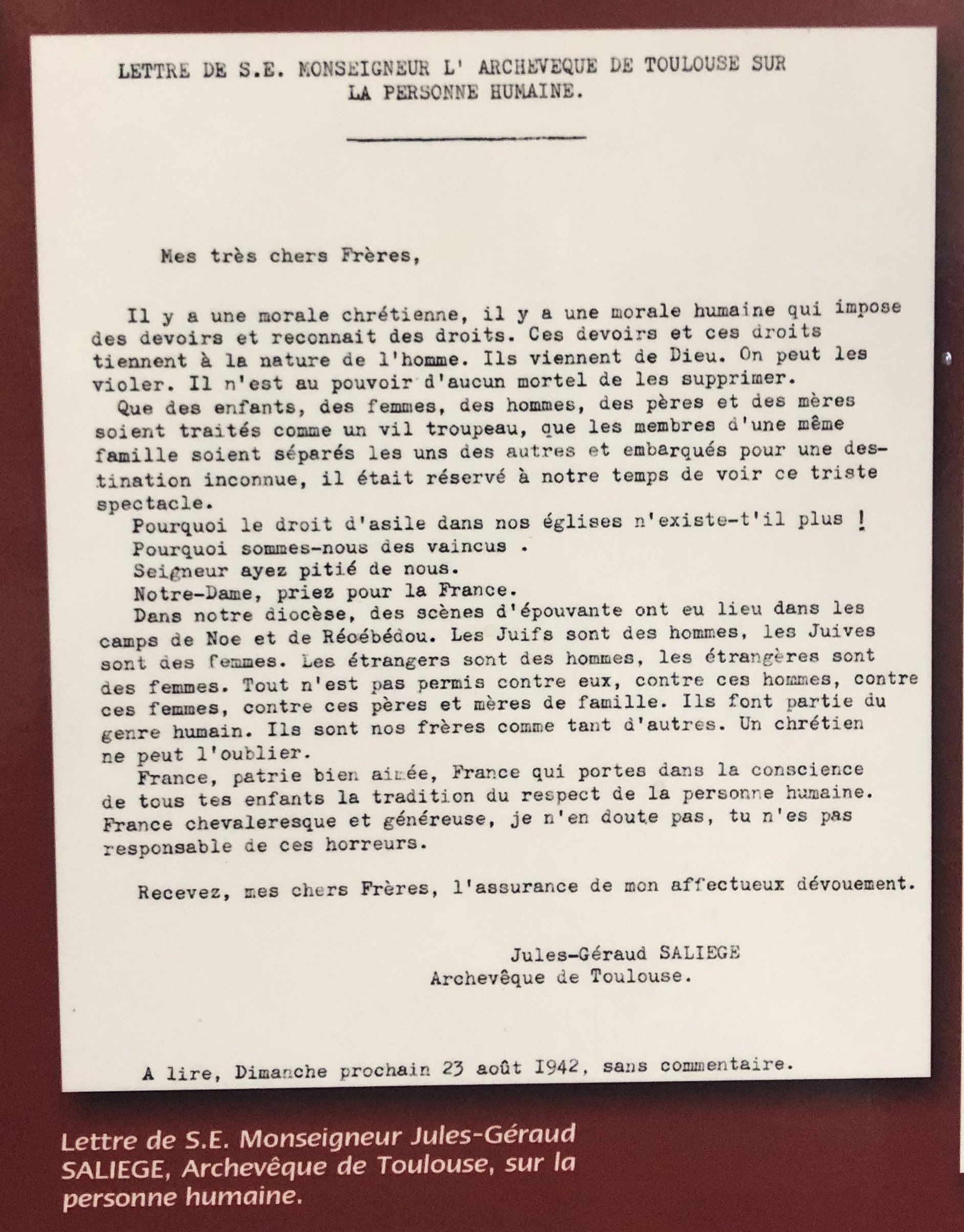

À la suite de ces déportations, Monseigneur Saliège, Archevêque de Toulouse, écrit une lettre dénonciatrice sur la personne humaine qu’il fera lire dans toutes les églises du diocèse. En la pointant du doigt, Christophe, le conservateur du musée, insiste sur sa place particulière dans l’histoire de la Shoah : « Cette lettre est vraiment un tournant car elle va changer le regard des gens sur les déportations, certains disent que c’est le tract le plus distribué de la Résistance. » L’écrit du Cardinal arrive finalement dans les mains du gouvernement de Vichy qui décide alors de fermer définitivement le camp du Récébédou, peu discret, au début du mois d’octobre 1942. Les Allemands, qui envahissent la zone libre un mois plus tard, trouvent donc le camp vide.

L’impossible retour des exilés espagnols

Au bout de la salle, les deux derniers panneaux illustrent la réquisition du camp par certains réfugiés espagnols à la fin de la guerre. Après la libération des camps par les alliés en mai 1945, près de 300 rescapés de Mauthausen (Autriche) choisissent de s’établir provisoirement dans le Sud de la France, proche de la frontière espagnole. Ils espèrent regagner leur pays natal mais Franco est toujours au pouvoir et les Espagnols qui ont fui sont condamnés à mort dans leur pays. Ils vont donc s’installer dans douze bâtiments de l’ancien camp du Récébédou. Cette partie du camp sera appelée la « Villa Don Quichotte » en raison de l’impossible retour de ces exilés.

Ses habitants tentent alors d’organiser comme une petite ville espagnole. A l’entrée, un grand panneau annonce leur installation et le drapeau républicain côtoie le drapeau français. Ils élisent même symboliquement un maire, s’entraident et mettent en place une école. Le quotidien s’organise collectivement autour d’activités culturelles variées et d’ateliers artisanaux dans une volonté de réinsertion professionnelle.

Mais Franco restera au pouvoir en Espagne pendant encore une trentaine d’années et beaucoup d’entre eux ne retourneront jamais sur leur terre natale. Le centre est finalement fermé le 31 juillet 1946 et certains anciens déportés s'installent définitivement dans la « cité » du Récébédou. Christophe témoigne : « On a encore quelques descendants de ces familles qui habitent le quartier. Il y a quelques jours, j’ai reçu quelqu’un dont le grand-oncle avait été coiffeur à cette époque. » Les bâtiments du camp seront progressivement détruits jusque dans les années 90 et de nouveaux logements seront construits à la place. « C’est pour cela que la physionomie des rues du Récébédou reste la même qu’à l’époque » indique le conservateur. Une manière parmi d’autres de se souvenir de l’histoire du camp du Récébédou et de continuer à la faire vivre, comme l’avait souhaité Elie Wiesel, dans son discours d’inauguration du musée.

Informations pratiques :

Entrée gratuite pour tous

Musée ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 18h

Visites sur rendez-vous pour les groupes

All. du Grand Chêne, 31120 Portet-sur-Garonne

Contact : Tél. 05 62 20 18 74

Photo: Panneau explicatif, Maëlle Hurvois

Photo: Panneau explicatif, Maëlle Hurvois

Photo: Archives de Zurich - NL Elsbeth Kasser

Photo: Archives de Zurich - NL Elsbeth Kasser

Photo: Baraquements de la Villa Don Quichotte, Maëlle Hurvois

Photo: Baraquements de la Villa Don Quichotte, Maëlle Hurvois

À Toulouse, la tauromachie s’est plantée

La passion autour des férias et des corridas n’a jamais pris à Toulouse, malgré une affection réelle. Une incongruité dans le sud de la France, lieu habituel de ces festivités. Pas sans raison.

« Elles avaient des jambes en bois, les arènes de Balma », écrivait sur un ton satirique la revue Peña de Bernui à propos des arènes installées dans le quartier de Balma entre 1934 et 1937. Cette phrase moqueuse résume pourtant bien l'ambivalence du monde taurin à Toulouse. Un engouement développé sur le temps long, mais une tradition trop peu solide pour s’ancrer définitivement dans la ville rose.

Dans l’histoire de la ville, pas moins de huit arènes se sont succédées pour laisser une trace inégale du paysage taurin. Cette enfilade de plaza construites, reconstruites, démolies ou abandonnées prouvent la difficulté d’assurer un équilibre pérenne. Les bases avaient pourtant bien commencé, avec un amphithéâtre présent dès l’Antiquité à Purpan. Mais les activités ont cessé au IVème siècle. Au contraire des villes de Nîmes ou Arles, aujourd’hui dotées d’arènes millénaires, lieux emblématiques des festivités estivales, elles n’ont pas résisté au temps. Leur durée de vie moyenne à Toulouse est de quelques années. Les plus durables, les Arènes du Soleil d’Or, ont proposé des spectacles pendant vingt-quatre ans. Une vie bien trop courte pour espérer bâtir à Toulouse une tradition ancestrale.

La passion s’est aussi construite au gré des évènements. Le début de la Première Guerre mondiale a mis fin à l’âge d’or des corridas en terre toulousaine. Un essoufflement du mouvement également apparu lors de la Guerre civile espagnole à la fin des années 1930. Le décès du dictateur Franco, en 1975, provoque le retour de nombreux aficionados dans une terre espagnole à nouveau fréquentable, laissant alors la tauromachie toulousaine derrière eux.

D'autres coups du sort ont à l'inverse redonné de l’espoir à cette tradition. Le vicomte de Combettes de Caumont, émerveillé par son voyage en Espagne, souhaite mettre en place des corridas dignes de ce nom à Toulouse. En 1897, les arènes du Busca retrouvent ainsi de l’allant après deux ans de polémique. Les Aficionados toulousains, première société taurine de la ville, naissent de ce pas. Bien plus tard, la Retirada a aussi pour effet de relancer le mouvement de la corrida à Toulouse.

L’enjeu économique de ces prestations est par contre une source d'instabilité. Au début des années folles, des arènes sont reconstruites dans le quartier des Amidonniers par l’impresario barcelonais Salvador Alcala et l’ingénieur Ibarra. Malgré l’enthousiasme, leur mauvaise construction les rend inutilisables au bout de quelques mois. La féria n’est pas en reste. En juillet 2018, l’association « Fiesta Tolosa » en programme une à Toulouse. Pendant trois jours sur le parking du Zénith, s’entremêlent concours de pelote basque et courses camarguaises dans des bodegas montées pour l’occasion. Coût du préjudice financier : 180 000 euros. Un montant bien trop lourd pour assumer une deuxième année de « Féria Tolosa ».

Le milieu politique a aussi un rôle à jouer. À Toulouse, les corridas et la féria ne semblent pas être la priorité. Un frein énorme pour celles et ceux qui veulent asseoir cette tradition. Sans soutien politique fort, la tâche est plus ardue. Puisqu’il n’y a jamais eu d’arènes sur le long-terme, toute organisation liée au monde de la tauromachie nécessite la location d’un lieu public. Le manque d’un espace privé historique dédié à ces activités complique donc le processus et atténue la motivation. Les promoteurs sont ainsi moins libres et dépendent du pouvoir politique en place. Lorsque les Arènes du Soleil d’Or sont cédées à la municipalité dans les années 1980, celle-ci n’a pas profité de l’élan populaire créé dans les deuxième plus grandes arènes de France. Pour un souci démographique et de gestion du territoire urbain, il est décidé de détruire le lieu dès 1989 pour y construire un lycée. Une décision qui dit tout du faible intérêt porté à la tauromachie.

Les politiques sont aussi tiraillés par la voix des pourfendeurs de cette pratique. Surtout à Toulouse. En 2003, la ville de Fenouillet, avec à sa tête le maire Gilles Broquère, prend le pari d’organiser une grande féria. 82 000 visiteurs viennent découvrir, ou redécouvrir, les corridas. Parmi eux, une centaine de manifestants s’incrustent de manière pacifique le samedi et le dimanche. Ils font partie de « Fenouillet Anti-Corrida », une association montée en réaction à la féria. Ils souhaitent un référendum local sur la tenue de l’événement. Ces revendications ont un écho plus fort sur Toulouse car la ville a une culture cosmopolite et une histoire avec la féria difficilement établie dans le temps. Une pression aussi marquée par un événement retentissant dans ce village : des coups de feu anonymes tirés sur les arènes. Ils favorisent le recul de l’appui des autorités politiques, déjà frileuses. Trop contestée, la féria prend fin en 2008. L’espoir, pourtant réel au départ, de la construction d’une grande plaza multifonction et polyvalente s’éteint avec. En 2013, la ville de Castanet avait émis l’idée de reprendre le flambeau, avant que la pression ne la conduise à rebrousser chemin.

Ces contestations sont pour l’instant assez fortes pour ne plus trouver de projets taurins d’envergure à Toulouse. Une ville qui n’a jamais su faire de la féria et de la corrida des jambes de fer de son attractivité locale.

André Cros - Mairie de Toulouse, archives municipales - 53Fi348

André Cros - Mairie de Toulouse, archives municipales - 53Fi348

André Cros - Mairie de Toulouse, archives municipales - 53Fi6307

André Cros - Mairie de Toulouse, archives municipales - 53Fi6307

André Cros - Mairie de Toulouse, archives municipales - 53Fi5780

André Cros - Mairie de Toulouse, archives municipales - 53Fi5780

Intégration de la communauté espagnole à Toulouse

Témoignages de la jeunesse espagnole à Toulouse

SANTIAGO POMER

« Je ne dirais pas que Toulouse peut être vue comme une ville espagnole. Mais elle l’est plus que le reste de la France. Géographiquement, c’est la grande ville la plus proche. C’est aussi connu que beaucoup d’Espagnols sont partis en France pendant la Guerre Civile. Toulouse a accueilli beaucoup de monde donc il y a forcément une empreinte espagnole. Il y a une différence d’horaires par exemple. On peut aller faire des courses tard (comme en Espagne). Enfin, il y a beaucoup d’espagnols et de latinos. Cela crée une ambiance plutôt espagnole ici. Comme nous sommes beaucoup, on se sent facilement à l’aise. Avec de la volonté, il est plutôt facile de s’intégrer, surtout en soirée. Le quartier des Carmes est d’ailleurs celui qui me rappelle le plus mon pays car c’est là que j’ai fait ma première soirée. C’était à la Tantina de Burgos, un bar espagnol. »

SARA SILVA

« Je me sens très bien à Toulouse. J’ai été bien accueillie et me suis intégrée grâce aux groupes étudiants qui proposent des activités pour les Erasmus. J’aime la ville, ses bars, ses rues. On peut dire que je me sens comme une Toulousaine de plus. Ce que la ville a en commun avec l’Espagne, c’est son ambiance festive. C’est d’ailleurs la vision qu’on en a depuis notre pays. Beaucoup de discothèques passent des musiques espagnoles. Les bars et leurs terrasses sont toujours bondés. Peu importe le jour ou l’heure, il y a toujours des gens dans la rue. Cela me rappelle beaucoup l’Espagne. D’ailleurs, quand on marche dans la rue à Toulouse, on entend souvent parler castillan. De nombreux étudiants ont décidé de s’installer définitivement ici après leurs études. Pour toutes ses raisons, je dirais que Toulouse a une certaine empreinte espagnole. »

ADRIÁN LAGLERA

« J’ai choisi de faire mes études à Toulouse car je trouve que la ville a une forte empreinte espagnole. La plupart des Toulousains ont des origines espagnoles du fait de l’exil en France lors de la Guerre civile. On ressent cette empreinte lorsqu’on se promène. Il y a toujours beaucoup de monde dans la rue, les gens sont très sympas. Il n’est pas rare d’entendre parler castillan ou de tomber sur des bars et restaurants aux noms espagnols et proposant des tapas. En Espagne, nous avons l’habitude de boire des verres en terrasse et je trouve que cette culture du bar est également présente ici. Les Espagnols voient Toulouse comme une ville à l’ambiance ibérique, à la fois tranquille et étudiante. Beaucoup d’Erasmus sont organisés entre Toulouse et l’Espagne par exemple. Pour ma part, je me sens très bien ici. Je me suis fait des amis à la fac et au foot. Durant ma première année, j’ai rencontré un groupe d’espagnols. Avec eux, il m’est devenu plus facile de m’intégrer et me faire des amis. »